Os bares estão cheios de almas tão vazias

Erste Nacht

Es war ein verregneter Donnerstag Abend. Einer dieser unberechenbaren Frühlingstage, an denen das Wetter umschlug, Kopfschmerzen hinterließ. Sie wollte sich eine kurze Verschnaufpause gönnen, den Moment nach dem Regenfall im Innenhof genießen. Die Luft war erfüllt von Petrichor und sie liebte es, in diesem unwirklichen Moment zu stehen. Der Lärm der Großstadt im Innenhof war gedämmt; nur das Knistern ihrer Zigarette war zu hören. Doch es blieb ihr wenig Zeit in diesem Augenblick zu verweilen, denn der Regen trieb die Menschen in die Etablissements. Die Tür zum Hinterhof riss mit großer Wucht auf; Salim blickte sie mit seinen großen mandelbraunen Augen an und ohne viele Worte wusste sie, dass es Zeit war wieder an die Arbeit zu gehen.

Emilia war erst vor drei Monaten in diese Stadt gezogen; als könne es ihre Vergangenheit vergessen machen, weil hier niemand danach fragte.

Es war kurz nach sieben an diesem Abend, die letzte Stunde bevor die Nacht im Frühjahr einbrach. Sie konnte sehen, dass einige Gäste eingetreten waren. Manche hatten sich an die Theke gesetzt, Salim bediente sie. Andere fanden sich an den Tischen ein und legten ihre Blicke erwartungsvoll auf Emilia. An ihren müden und doch durstigen Augen konnte sie es erkennen, die üblichen Männer mit den üblichen Wünschen. Die Bar voll von Seelen, die doch so leer sind.

Kopf über Hals hatte sich Emilia in diese Stadt gestürzt, ohne viele Gedanken zu verschwenden. So hatte sie auch ihr Studium der Theologie gewählt und war in der Unsicherheit der ersten Semester gefangen.

Sie ging an einen der Tische, an denen zwei Gäste gemeinsam saßen und ihr lautes Gespräch unterbrachen. Es war in der Luft zu spüren, wenn ein junges Mädchen wie sie in so eine Runde traf; diese scheussliche Machtschau dummer Männer. Sie hatte sich in kurzer Zeit daran gewöhnt, dass wildfremde Herren sie wahlweise Schatz, Kleines, Hübsches nannten. Je später die Stunde desto derber konnte es werden. Fast schon mechanisch nahm sie die Bestellung auf und ließ die beide mit einem unpersönlichen Lächeln zurück. Einer der beiden versuchte noch verzweifelt in ihre Augen zu schauen, als ob da ein Funke Anziehung für ihn zu finden wäre; Selbstüberschätzung die sie längst abgeschüttelt hatte, als sie zum nächsten Tisch schritt.

Schließlich ging es Emilia darum, Geld zu verdienen. Sie hatte den Aushang auf dem Weg zwischen Universität und ihrer Wohngemeinschaft gesehen. Damals schien es ihr eine ruhige Bar zu sein. Salim war ein freundlicher Mensch, der sie trotz ihrer Unerfahrenheit gerne aufnahm. Als ob sie eine Vaterfigur gewollt hätte. Ihr Leben war jetzt ein freier Fall; doch allemal besser als der Sturz davor. Es war aufregend für sie in dieser Stadt, die ungewohnte Kulisse zwischen Hochmut der Städter und den Dreck in den Gassen.

In den nächsten Stunden bediente sie noch einige wenige Gäste, alle nach dem selben Muster wie zuvor. Emilia war im Fluss der Arbeit und würdigte diesen unangenehmen Männern nichts. Sie hatte ihre professionelle Maske aufgesetzt. Es war heute niemand unter ihnen, der auch nur annähernd ihr Interesse wecken konnte, in ihr etwas auslösen würde, diese Maske abzusetzen. Irgendwann, da war es kurz vor Mitternacht und sie hatte mit Salim die Stühle nach oben gestellt, die Bar war geschlossen.

Wie Emilia es liebte zu dieser Stunde nach draußen zu treten, die Hitze der Bar hinter sich zu lassen und das Abklingen des Lärms zu spüren. In der Nacht der Straße wirkte alles gedämpfter auf sie, beruhigte sie. Auf den Weg nach Hause kam sie an der Eisenbahnbrücke vorbei. Während sie sich eine letzte Zigarette anzündete, lehnte sie sich an das Geländer und blickte auf die Schienen. Ihre Augen wanderten über die verzweigten Linien, blickten über zu den Überleitungen, die mit ihren Strichen die geometrische Ordnung dieses Ortes ergänzten und ihr kurzzeitig etwas Halt gaben. Von weiten war das rhythmische Rauschen der Autobahn zu hören; durch die Nässe stärker als sonst. Nur unterbrochen vom Lärmen eines einfahrenden Zuges. Sie schloss die Augen und verlor sich. Selbst das laute Warnsignal der einfahrenden Lock riss sie nicht heraus, sondern erinnerte sie an das Läuten eines Schiffdampfers, der nach ihr rief, um sie an einen Hafen weit weg von allem zu bringen.

Zweite Nacht

Es war ein trister Dienstag Abend. Heute waren die Straßen trocken geblieben. Es war der erste Tag in dieser Woche, an dem Emilia in Salims Bar arbeitete. Dienstage waren bessere Tage. Es blieb mehr Zeit zum Verschnaufen, die Gäste waren weniger und damit erträglicher.

Emilia war eine junge Frau alleine in dieser Stadt. Angeschliffen von der Welt und ihrer Vergangenheit, war sie geprägt von viel schlechtem in ihrem Leben, hatte wenig gutes gesehen. Trotz aller Widrigkeiten und der dunklen Zeiten, hatte sie sich das Träumen erhalten. Sie wusste, dass dieser Job und das Studium nur ein Übergang waren. Sie hoffte von einer Zukunft die besser war als alles zuvor. In dieser Ferne war sie nicht mehr alleine, sondern hatte einen Mann, der früheres vergessen ließ.

So passierte es nicht selten, dass Emilia sich schnell verliebte, zu schnell. Hatte ein Mann eine gewisse Ausstrahlung, entsprach ihrem Typ, war sie schnell in ihren Träumen. In ihr stieg ein wohliges Gefühl auf, das sie auskostete bis zum letzten. Der Moment des Begehrens und das Schauspiel um Blicke; die Ungewissheit ob der andere auch so spürte. Bilder von einer wunderbaren Zeit zu zweit; die nie eingetreten waren.

In der Universität boten sich diese Momente selten, denn in ihrem Studium war sie umgeben von vielen Frauen und wenigen Männern. Und die wenigen Männer waren ihr zu unreif; hatten mehr Kindliches von einem Märchen als von einem Prinzen. Sie wollte jemanden um sich haben, der es mit den bösen Geistern aufnehmen kann; der bei ihr bleiben würde, anders als jeder andere Mann in ihrem Leben zuvor.

In Salims Bar gab es diese Typen, selbst wenn sie selten waren. Männer mit einem Glanz, einer besonderen Ausstrahlung. Selbst wenn es ihr dabei schwer fiel, Raubein von Himmelhund zu unterscheiden.

Es war etwas ruhiger und Emilia nahm sich die Zeit, um die ersten verdreckten Gläser hinter der Theke abzuwaschen. Sie war gerade wieder in ihren Träumen von morgen vertieft; was das Abtrocknen der Gläser zuließ. Es war kurz vor sieben, als sich die Tür öffnete.

Ein Mann trat in die Bar und erfasste sofort die Szenerie. Wilde braune Augen schauten sie an; so ungewohnt dass sie für einen Moment erstarrte, durch seine Aura es in ihr aufstieg. Sein Blick verwarf sich sogleich und der Mann ging fließend in ein Schreiten über. Mit lauten treibenden Schritten seiner Ledersohlen und seinem wallenden schwarzen Mantel glitt er durch den Raum; wie ein Hai am Meeresboden. Emilia beobachtete ihn und musterte sein Seitenprofil, sein Schritt zeugte von Selbstbewusstsein, unterstrichen vom Muster seiner schwarzen Haare, dem Vollbart und den starken Gesichtszügen. An einem der Tische links außen, direkt am Fenster, wovon aus die Straße zu sehen war, stellte er sich mit dem Rücken zu Emilia. Weiterhin wie aus einem Fluss zog er seinen Mantel aus und legte ihn über einen der Stühle ab. Es offenbarte sich ein rabenschwarzer Anzug mit einem silbrigen Glanz, fein geschnitten zeichnete sich sein Rücken darunter ab. Sie konnte es nicht genau erkennen, er schien etwas in einer Aktentasche zu suchen, noch er hatte sich nicht gesetzt. Sodann hielt er in seiner rechten Hand eine schwarze Mappe und nahm endlich Platz. Sein Anblick war ungewöhnlich; das Hemd ebenfalls schwarz, die schmale Krawatte schwarz, unterbrochen von glänzenden diagonalen Linien. In Emilia wallte das Gefühl auf von Bittersüße, erste Träume keimten in ihr auf. Er hingegen hatte aus der Mappe einzelne Seiten herausgeholt und, was sie noch erkennen konnte, ein Tablet auf den Tisch gelegt. Seine Augen wechselten in eine Konzentration, als wäre er vertieft in den Bildschirm.

Salim trat von hinten an Emilia an: „Was ist? Willst du diesen Gast nicht bedienen? Der Typ macht sich breit an diesem Tisch, als sei das hier sein Büro. Kann er ja machen, solange er auch etwas trinkt und bezahlt.“ Emilia nahm eine der Karten vom Tresen in die Hand. In ihrer Wallung war sie aufgeregt, fast erregt und voller unangenehmer Spannung. Wie ein Schild hielt sie die Karte vor sich, während sie auf ihn zuging. Es war ein Kontrast, ihre Sneaker waren auf dem Fußboden nicht zu hören, sie kam sich schon fast dumm vor, in ihrer Unsicherheit. Sie war keine fünf Schritte gegangen, da hatte der Mann in schwarz bereits seinen Blick erhoben, sein Ausdruck irgendwo zwischen freundlich und unbeeindruckt. Emilia hingegen setzte sich ein breites Lächeln auf, das nur so aus ihr herauskam wenn sie ihn sah. Sie schritt näher heran und konnte ihn jetzt genauer erkennen. Sie legte die Karte auf den Tisch und warf einen Blick auf seine Hände. Es war lang genug um zu erkennen, wie sich seine Komposition fortsetzte; am Handgelenk eine teure Armbanduhr, anthrazit in einem Edelstahlgehäuse. Ein Mond war im Ziffernblatt eingelassen. Mehrere Narben säumten seinen Handrücken, überdeckt von einem Silberring am Mittelfinger, der sehr fein aussah. So nah wie sie war konnte sie seine Silhouette riechen, Noten von Gyokuro, Regen und dunklem Rauch lagen zart in der Luft. Das alles verwirrte sie etwas, die vielen Eindrücke schafften Distanz in ihr, als sei dieser Mann aus einer anderen Welt gefallen. Ihre Vertiefung war unterbrochen, als seine sanfte, ungewohnte Stimme zu ihr sprach: „Danke für die Karte. Bevor ich etwas daraus bestelle, darf ich Sie um einen Espresso bitten?“ Es war bereits nach zehn Uhr. Selten bestellte jemand so spät einen Espresso. Um nicht völlig unerfahren zu wirken, setzte sie sich einmal mehr ihre Maske der Professionalität auf und erwiderte, fast schon aufgesetzt, „Sehr gerne.“ Sie ging zurück zum Tresen und gab die Bestellung bei Salim, dem Barista auf. Er war geübt an diesem Ungetüm von Siebträgermaschine. „Was, um diese Uhrzeit einen Espresso? Wie der Herr meint…“ Salim setzte die Maschine in Bewegung, laute Geräusche vom Mahlen der Bohnen brachten Emilia nicht ab sich mit dem Mann im Anzug auseinanderzusetzen. Er hatte sich längst wieder in seinen Notizen vertieft.

Es war nicht so, dass er der schönste Mann war, den Emilia je gesehen hatte. Sie war auch kein Mensch, der sich auf solche Oberflächlichkeiten einlassen würde. Alleine ihrer Erfahrungen wegen. Es ging ihr um mehr als das, sie glaubte bei ihm eine besondere Aura zu spüren. Er war fesselnd von seinem tosenden Wesen. Nicht nur, wie er den Raum betreten hatte, sondern wie es sich bis jetzt fortsetzte. Gleichzeitig war da dieses Gefühl, dass sie wieder enttäuscht werden würde. Von ihm, weil er sicher nur noch ein Getränk bestellen würde und wieder in der Nacht verschwand. Von sich, weil sie ihre Unsicherheit hinter der Behauptung versteckte, dass es nicht richtig sei während der Arbeit Männer anzusprechen. Die Abfolge des Brummens und Zischens verriet ihr, dass der Espresso gleich fertig sein würde. Auf einem Tablet mit einem kleinen Schnapsglas Wasser, worauf Salim Wert legte, ging sie wieder zum Tisch. Zwar es war kein Schild wie die Karte, doch mit dem Gedeck vor sich hatte sie mehr Sicherheit. Dieses Mal ließ er sich nicht unterbrechen, während sie den Espresso und das Wasser auf den Tisch stellte. Sie versuchte einen Blick auf seine Notizen zu werfen, auf den Bildschirm seines Tablets. Sie hatte gedacht, dass es sich um Arbeitsakten handelte, sicher irgendein Text. Umso überraschter war Emilia als sie sah, dass er in seinen Händen einen Stift hielt und dabei war, auf dem Bildschirm etwas zu zeichnen. Etwas das aussah wie ein Wolf oder ein Hund mit einem aufgerissenen Maul. Bedrohlich bestienhaft, zeichneten seine Hände gerade die einzelnen Reißzähne. Es war noch skizzenhaft, aber man konnte einen geübten Zeichner erkennen. Plötzlich war der Bildschirm schwarz und sie blickte ihm direkt ins Gesicht. Es war der gleiche Ausdruck, weiterhin freundlich, aber doch distanziert. Seine Augenbrauen bis zum Bart waren so gezogen, dass immer etwas bedrohliches, ungehemmtes in ihm schwamm. Doch seine Stimme wiederum war sanft und seine Worte gewählt, was ihm eine Milde gab. „Vielen Dank für den Espresso.“ Emilia hatte erwartet, dass er sich zu seinem Werk äußern würde. Oder zumindest etwas bestellen würde. Sie war noch dabei die vielen Eindrücke in eine Ordnung für sich zu bringen. Sie hatte selten so einen Gast erlebt, der aussah wie ein Geschäftsmann, sich am Tisch breit machte und dann Zeichnungen von Tieren anfertigte. Mit ihrer aufgesetzten Maske fragte sie nach, ob sie ihm noch etwas bringen könnte. „Nein danke, erstmal nicht.“ Gleich darauf griff er nach der Espressotasse, umklammerte sie mit seinen Fingern am oberen Rand, führte sie zu seiner Nase. Mit geschlossenen Augen roch er daran. Danach legte er die Tasse an seine Lippen, ließ etwas Espresso in den Mund. Erst mit etwas Unterbrechung folgte ein hörbares Schlucken. Ein sanftes Lächeln war abzulesen; er genoss es sichtlich. Emilia ertappte sich dabei wie sie ihn anstarrte und drehte sich ab, ging zurück an den sicheren Platz hinter der Theke.

Der Mann im Anzug hatte den Espresso ausgetrunken und ging seiner Arbeit nach. Emilia wusste nicht, ob er weiterhin an dem Wolf zeichnete. Das Licht war so gedämmt, dass sein Gesicht sich vom kaltblauen Strahlen des kleinen Bildschirms einfangen ließ. Es verleihte ihm nur mehr Eigenartigkeit, die sie anzog. Jeder andere Gast würde sein Getränk zu sich nehmen, Gespräche führen oder suchen, vielleicht in sein Handydisplay starren oder eine Zeitung lesen. Immer mit der Unsicherheit außerhalb der eigenen 4 Wände zu sein. Er hatte etwas von einem Raubtier, wie er seinen Platz einnahm und seine Bewegungen ausführte, mit allem Selbstbewusstsein.

Inzwischen ging es auf elf zu, außer dem Mann in schwarz war nur noch ein Gast an der Theke. Salim würde bald schließen wollen. Die reguläre Öffnungszeit endete unter der Woche meist um elf Uhr. Nur wenn mehr Gäste da waren und der Umsatz stimmte, machte er um Mitternacht zu. Heute war nicht so ein Tag, an dem der Umsatz stimmte. Emilia wollte Salim zuvorkommen, bevor er in seiner unerträglichen Art die Gäste zum Gehen auffordern würde. Aus Sorge dass der Mann, der in seinem Tun vertieft war, verärgert werden würde und sie ihn zum ersten und letzten Mal gesehen hatte. In der Stunde hatte sie ihn so beobachten können und er hatte nichts von seinem ersten Moment verloren. Sie hatte es ausgekostet, seine verschiedenen Facetten zu betrachten und in ihre Träume einzutauchen. Vielleicht war er ein Zeichner, der kurz aus seinem Atelier ausbrechen wollte? Sie stellte sich allerlei vor; wie sie dort war; wie sie mit ihm Espresso trank. Wie er es war, der sie von allem fortbrachte und unter seinem schwarzen Mantel vor allem schlechten verbarg. Unterbrochen wurde sie nur vom tiefen Herzklopfen, wenn sich Zweifel über diesen Traum in ihr breit machten und der dunkle Nebel von früher versuchte, ihr die Euphorie auszutreiben.

Emilia schritt wieder an den Tisch, um ihn abzukassieren. Sie hatte den Geldbeutel um ihre Hüfte geschnallt und ein EC-Kartengerät in der linken Hand. Dieses Mal musste sie es nicht als Schutz vor ihrem Körper tragen, etwas Vertrautheit und Zuneigung war in ihr gewachsen. Salim war eine der wenigen Ladenbesitzer, der auf den Durchbruch des bargeldlosen Karten schwor und glaubte, dass er damit in dieser deutschen Stand einen Vorteil hatte. Salim war hin und wieder in Amsterdam, wenn es die Zeit zuließ, dort wo seine Schwestern lebten. Er hatte dort gesehen, dass immer mehr Cafés und Restaurants auf Kartenzahlung setzten und wie viele Vorteile es mit sich brachte – keine Unterschlagung, keine notwendige Sicherheit, einfache Buchführung. Und so war es für Emilia selbstverständlich, dass so ein Geschäftsmann wahrscheinlich mit seiner Kreditkarte zahlen würde. Doch es war auch etwas Kalkül dahinter – denn eine Karte bedeutete, anders als Bargeld, dass sie den Namen des Mannes in schwarz erfahren könnte. An diesen Gedanken klammerte sie sich.

Er hatte sie bereits frühzeitig erkannt und aus seiner Innentasche ein kleines Portemaine herausgegriffen. Sie konnte bereits sehen dass es einer dieser Brieftaschen waren, in die keine Münzen passten; nur Karten darin waren. Mit etwas Ernüchterung, wie vorbereitet auf das Ende, sagte Emilia: „Das macht 3,50 Euro. Möchten Sie mit Karte zahlen?“ Seine sanfte Stimme riss etwas an ihrer Ernüchterung, als er fragte: „Wenn ich mit Karte bezahle, bekommen Sie dann Trinkgeld?“ Salim legte darauf wert und hatte es sichergestellt, denn er wollte dass alle etwas davon haben. „Ja, ich bekomme Trinkgeld. Sie möchten mit Karte zahlen?“ „Dann ja, zehn Euro bitte.“ Dieses Mal war sein Lächeln breiter, herzlicher und stellt seine wilden Augen in den Hintergrund. Es war ein großzügiges Trinkgeld, aber nicht das höchste das sie bekommen hatte. Von einem Mann mit einem Anzug hatte sie nichts anderes erwartet und wollte sich darauf nichts einbilden. Etwas Gleichgültigkeit war in seiner Ausstrahlung geblieben, irgendwie zwischen der Freundlichkeit und Wuchtigkeit. Er legte seine Kreditkarte auf das Display des Geräts. Sie konnte so seinen Namen deutlich erkennen. Es war ein langer Name, der sich sofort einprägte, während sie ihn laut vorlas:

SERAFIN DO MAR LEÑADOR

Dabei hatte sie das ñ versprochen wie ein normales N ausgesprochen. Zwischen Überraschung und Entzückung sagte sie: „Das ist ein schöner Name. Das ist spanisch, nicht wahr?“ Ein kurzes Piepen des Lesegerätes gefolgt von „ZAHLUNG BESTÄTIGT“ unterbracht ihren Moment, er zog die Karte zurück und steckte sie wieder in die Brieftasche, während er zu ihr sagte: „Nicht ganz, Do Mar Leñador ist ein nordspanischer Name mit portugiesischen Wurzeln.“ Die Eleganz mit der er seinen Namen aussprach wie einen Zauberspruch machten ihr offenbar, dass sie ihn falsch ausgesprochen hatte. An seiner Art war auch die Routine zu hören, weil er Momente wie diese häufig genug erlebt hatte. Ehe sie noch etwas sagen konnte, beendete er das Gespräch mit einem „Ich danke Ihnen. Eine gute Nacht“ und mit seiner Geste als er begann seine Sachen in die Aktetasche zu packen. Emilia hatte gar nicht mehr sehen können, ob er einen Wolf oder einen Hund gemalt hatte. Sie wollte es nicht wieder so enden lassen. Ihr Herz schlug auf, in ihr das Lodern dieses Momentes zu spüren. Sie wusste nicht, wie sie ihn ansprechen sollte, dennoch wollte sich davon nicht abbringen lassen. Etwas hilflos, fast schon tapsig, stimmte sie an: „Was haben Sie da eigentlich gezeichnet? Es sah so interessant aus.“ Er war dabei seinen schwarzen Mantel anzuziehen, seine fließenden Bewegungen waren sofort unterbrochen. Seine Freundlichkeit war verflogen, Ärger machte sich in seinem Gesicht breit; seine Augen unterstrichen die Emotion, dass Emilia ihre Frage sofort bereute. Alles an ihm wirkte plötzlich weltfremd, ob der Wildnis. „Egal, vergessen Sie das. Ihnen auch einen schönen Abend.“ Sie wollte sich abdrehen, beschämend an ihm vorbei zurück zur Theke. Ihre Maske der Professionalität hatte sie wieder aufgesetzt, doch Risse machten sich breit. Serafin war sich dessen bewusst. Als wollte er den Moment aufhalten, tappte er ihr an die Schulter, sanft, wie seine Stimme: „Ich habe einen Wolf gezeichnet. Und ich habe Ihnen eine gute Nacht gewünscht, keinen schönen Abend. Das ist ein Unterschied.“ Er zog sich seinen Mantel an, nahm seine Tasche und ließ Emilia zurück. Sein letzter Antlitz war ein überlegender Blick gewesen, die Selbstsicherheit mit der er sich erklärt hatte, während Emilia da stand, die Maske in Rissen und wie vom Blitz getroffen.

Emilia lag in ihrem Bett, die Augen weit geöffnet. Ruheloser Körper. Es war bereits 3 Uhr. Von draußen fiel das gelbkalte Licht durch die Schlitze der Jalousien. Es waren nicht die Geräusche der Stadt, die sie vom Schlafen abhielten. Nicht die Autos, die manchmal leise, manchmal grölend, durch die Straßenschluchten fuhren. Nicht die Hunde, deren Bellen verwaist durch die Gassen hallte. Es war das Pochen im Herzen und die Gedanken an den Geschäftsmann. Dieses verrissene Gefühl der Unruhe in ihr, vom Schwärmen und Abweisen. Sie kam sich so dumm vor. Irgendwann, sie hatte längst nicht mehr auf den Radiowecker und seine richtenden roten Linien geschaut, war sie traumlos eingeschlafen.

Dritte Nacht

Traumlos erwachte er und mit dem Augenschlag war da dieses Gefühl der Anspannung; Kanonenlauf zwischen den Zähnen. Kalt und blau fühlte es sich an; der Raum war noch dunkel und so in ihm. Er war auf dem aschgrauen Ledersofa eingeschlafen. Seine Haut zog sich unter einem leichten Schmerz ab, den der Angstschweiß in der Nacht hinterlassen hatte mit seinen ausgestrunkenen Fieberträumen. Noch benommen ging er in das Badezimmer, sein erster Blick fiel in den Spiegel. Die Leere wurde kurz gedämpft, wenn er sein Antlitz sah; Körper eines Kriegszerstrümmerten; Narben und Zeichnungen, die letztlich Kompass für ihn waren. Als hätte er erwartet nach dieser Nacht nicht mehr zu sein. Die kalte Dusche holte ihn in diese Welt zurück. Haferflocken, Magensiumoxid, Gingkium-Tabletten und Pulver von Matcha Hidori, als würde es seinen gottlosen Lebensstil übertünchen. Als würde es die vielen Stunden Gräuel wettmachen können. Die Stille des Morgens wurde unterbrochen von dem Lärm der zerberstenden Kaffeebohnen; dem Siebträger den er kurz anschlug. Ein Kribbeln fuhr in seine Finger während dieser Zeremonie, sein konzentrierter Blick lag auf der Tasse und der braunen Crema, die sich darin bildete. Bedächtig schloss er die Knöpfe seines Hemds, während er ein letztes Mal in das Bad schritt. Geistgleich massierte er das Balsam in seinen schwarzen Bart, knetete sein Gesicht und musterte sich im Spiegel genau. Ausdruckslos glitt er mit seinem Kamm durch die Haare, auf dass sich sein Muster einstellte.

Er ging nach draußen, inzwischen war das erste Sonnenlicht am Horizont zu erkennen. Es waren stille Tage. Zugvögel noch nicht zurückgekehrt. Er ging am Bordstein entlang, während die Kälte seinem Atemhauch eine blasse Form gab. Er hatte sein Auto erreicht; eine meteorgraue Bestie, kraftvoll stand sie da mit ihren Stromlinienformen, als ob sie zum Sprung ansetzt. Ein Knopfdruck und es flammte im Halbgrauen auf; gleissendes blaues Licht gebrochen vom Dunst. Mit dem Einstiegen setzte sich die Routine fort; bevor er den Motor startete begann er die Musik zu spielen. Gedämpft-verhauchter Jazz, der seine Sinne beruhigte. Geräuschlos, nur der Abrieb der Reifen war vom Wagen zu vernehmen, während der beginnende zarte Klang dumpfer Trompeten den Innenraum erfüllte. Er fuhr zwischen den Hochhausschluchten, in deren Risse Lichtstrahlen hindurchflossen, kurze Momente der Wärme auf dem schwarzen Stoff hinterließen, die Verlassenheit des Morgengrauens vertrieben. An seinen Gedanken änderte es nichts; er bereitete sich auf einen weiteren Tag im rauen Krieg vor, während er vom Äußeren der Stadt ins Innere querte.

Es war nicht der Wecker, der sie an diesem Mittwoch Morgen aus dem Schlaf riss, sondern das morgendliche Licht, welches in den Raum eingefallen war. Sie öffnete ihre Augen, war noch benommen von letzter Nacht. Und sie wusste, dass es nicht vom wenigen Schlaf war, sondern von den Ereignissen, von ihm. „Serafin do Mar Leñador“ sprach sie leise vor sich hin und dieses Mal gleich einem Zauberspruch. Wie betäubt lag sie in ihrem Bett und verdrängte die lärmenden Geräusche von draußen, der Umtriebigkeit der Straße vor dem Fenster, der Emsigkeit der Stadtmenschen auf den Weg wohin auch immer. Sie war verwirrt und verloren von ihren Eindrücken. Tiefe Sehnsucht nach einem Gespenst, das mit aller Sicherheit verschwunden war. Und dabei ihr Herz gestohlen hatte. Hatte er das wirklich? Als wenn sie es abschütteln könnte, wollte sie dem allem mit Verachtung begegnen; machte aus dem schwarzen Wolf in ihrem Kopf einen braunen Schosshund. Er war nur jemand mit fremdländischen Namen, schönem Antlitz und eigenartiger Attitüde. Nur ein Durchreisender in ihrer Stadt und ihrem Leben. Er war es sicherlich nicht, der sie aus ihrer Vergangenheit befreien könnte. Und während sie diese Gedanken beschlichen stockte es in ihrem Herz und es wurde um sie dunkel, sie wusste wie naiv sie war.

Dieser abwendige Gedanke war ein dumpfer Schlag, der sie aus ihren Tagträumen riss. Sie richtete sich auf, blickte auf den Radiowecker und sah, dass es bereits 9 Uhr war. Um 10 Uhr würden die Vorlesungen beginnen. Systematische Theologie, Letztbegründung des Glaubens nach Hansjürgen Verweyen. Emilia griff die letzte Zigarette achtlos aus ihrer Verpackung und öffnete das Zimmer ihres Fensters. Der Lärm der Straße drang ungebremst in den Raum; dröhnende Fahrzeuge vermischt mit feinen Schritten der Menschen, Sprachgewirr. Emilia nahm es nicht war, nur der Zünden ihres Feuerzeugs und das Knistern des Tabaks. Sie nahm einen tiefen Zug in die Lunge und hielt den Rauch tief in der Brust; verstand ihre Geste wie ein Verspottung von Tod und Teufel. Und wie ein Abschütteln des Mannes in schwarz.

Es war 8 Uhr abends in Salims Bar. Emiia war bereits seit drei Stunden da und hatte die Universität erfolgreich hinter sich gebracht. Spätestens als sie hier gewesen war und sich umgezogen hatte, die schwarze Schürze umgelegt hatte, war die Maske wieder aufgesetzt. In ihrer Sturheit hatte sie geglaubt sie könnte es machen wie mit ihrer Vergangenheit, alle sentimentalen Gefühle ersticken konnte. Förmlich, so hatte sie es sich ausgemalt, wie in eine Kiste hatte sie alles hineingelegt und unter der Erde begraben. Und sie glaubte es würde ihr gelingen, so wie sie schon die Schmerzen der Kindheit verscharrt hatte. Wie viel Überwindung es sie gekostet hatte und wie sie sich selbst Mut zusprach; denn tief in ihr war es so gewesen, als hätte sie ihren Schosshund zum Sterben an einem verschollenen Autobahnrastplatz ausgesetzt. Zwischen den Bestellungen von Weizenbieren, Branntwein und Roséweine wollte sie verdrängen; wenig Zeit finden um die Maske abzusetzen. Mittwoch Abende wie dieser waren eher mäßig. Es war nicht viel los und die Gäste waren erträglich. So ruhig, dass Salim den Tag oft nutze um im Hinterzimmer den letzten Monat nachzurechnen, Bestellungen aufzugeben und manchmal um einfach gar nichts zu tun. Er ließ Emilia an diesen Tagen freie Hand.

Der Innenhof der Bar war ihr Pausenraum. Er war wenige Meter groß, quadratisch und hatte etwas von einem orientalischen Patio. Der Betonboden war verlebt; hier und da von grünem Moos und Algen bedeckte Platten, durchzogen von Rissen aus denen im Frühling dunkelgrünes Gewächs brach; Gras und Unkraut. An den ockerbraunen Wänden krochen Triebe vom wilden Wein hinauf; im Sommer waren der abgeplatzte Putz unter ihrem grünen Blätterkleid verborgen. Um diese Jahreszeit trugen die abgerissenen, vereinzelnden kahlen Luftwurzeln und lichtfliehenden Äste eher dazu bei, der Wand ein Bild der Jämmerlichkeit zu schenken. Zwei orientalische Eisenstühle, deren rostbraune Farbe von ihrem strengen geometrischen Muster ablenkten und ein passender runder hüfthoher Tisch, an dem die vielen Regentage und die stehende, feuchte Luft des Hofes gezerrt hatten. Es war nur der glasierte brombeer-schwarze Aschenbecher, der der Witterung stand gehalten hatte. Und als wenn Salim alles verdecken wollte, den Hof nicht als Teil der Bar sah, erhellte nur der schwache Leuchtdraht einer Glühbirne den Raum in einem matten Orange.

So stand Emilia wieder rauchend in diesen Innenhof und suchte, abgewandt von der quietschenden Durchgangstür, an den Fassaden zwischen grauen Schlaglöchern und Wurzelwerk nach Mustern wie andere in vorbeiziehenden Wolken.

Das Öffnen und Schließen der Tür, das kurz das Treiben der Bar hören ließ, begleitend von einem Klirren und Krachen, unterbrach ihre Musterung nicht. Sie ließ es darauf ankommen, dass Salim sie mit einem ärgerlichen Ton hereinholte. Meistens würde er sich eine Zigarette anzünden. Sie hatte bereits den vierten Zug an der Zigarette gezogen und konnte nicht das Zischen eines Feuerzeugs vernehmen, aber spürte jemanden mit sich im Hof stehen. Mit dem fünften Zug erreichte sie ein süßer Duft nach schwarzem Tee mit einer leichten Citrus-Note. Sie drehte sich zum runden Tisch herum und wollte ihren Glimmstängel, von dem noch gut ein Viertel übrig war, eilig im Aschenbecher ersticken. Ein Schreck fuhr ihr durch die Glieder, als sie nicht Salim sah. Hellgrauer Nebel lag in der Luft und machte es noch schwerer, im künstlichen Licht etwas zu sehen; nahm sie einen blauen glühenden Punkt wahr. Sie strengte ihre Augen an, um den ungewohnten Anblick besser zu erfassen; der Nebel lichtete sich und ein deutlich tieferer Stich kam in ihr auf; er stand da und blickte sie zwischen dem blauen Glühen an. Glitzernde Augen und ein angedeutetes Lächeln waren zu sehen und fast schon etwas von Überlegenheit war zu hören, als die edelmütige Stimme ein „Hallo“ sprach.

Emilia rang um Fassung; versuchte sich die Maske aufzusetzen, doch mit ihren Rissen hatte sie gerade mehr mit den Betonplatten gemein. Ihre unsichere Stimme wollte seinen Namen aussprechen und versagte dabei wie ein Schulkind, dass zum ersten Mal versuchte ein fremdsprachiges Lied nachzusingen. Könnte man ihre mentale Gesichtsbedeckung wirklich sehen, hätte er ein halbverhülltes Weinen, zwischen Freude und Enttäuschung, erkannt. Sein Lächeln wurde breiter, während er einen tiefen Zug aus einem schwarzen kleinen Stab nahm; es glimmte ein azurblaues Licht auf. Emilia war verblüfft, es war eine elegante E-Zigarette, deren Dampf diesen Geruch verströmte der sie an Earl Grey erinnerte. „Sie haben sich meinen Namen eingeprägt, welche Ehre,“; Emilia wusste nicht, ob sie in seiner Stimme Verachtung, Respekt oder beides deuten sollte. Sie musterte ihn. Er war wieder in schwarz gekleidet, allerdings trug er dieses Mal ein schwarzes Hemd mit einem Vatermörder-Kragen, hochgeschlossen bis zu seinem Bart und Ärmeln die Spitz zuliefen wie Haifischflossen. Seine Brust und Arme zeichnete sich ab; eine athletische Silhouette die in ihr etwas niederes weckte, Blut durch ihren Körper schoss und ihr Herz schneller schlagen ließ. Sie wollte es nicht zulassen und erinnerte sich an das Versprechen an der Raststätte und dem Paket mit schwarzer Schleife, das sie dort gelassen hatte. Etwas wirr und respektlos sagte Emilia: „Der Innenhof ist nicht für Gäste, sondern nur das Personal. Bitte gehen Sie zum Rauchen auf die Straßenseite heraus.“ Mit Unglauben nahm er die Antwort an, die so gar nicht dem Verlauf entsprechen sollte. „Entschuldigen Sie; von der lärmenden Straße bin ich gerade gekommen und dachte ich überbrücke den Moment hier in der Stille. Es war niemand in den letzten 10 Minuten in der Bar und hat mich bedient. Das nächste Mal halte ich mich daran, Ehrenwort.“ Tatsächlich waren ihre Worte an ihm abgeprallt und hatten keinen Eindruck hinterlassen, mit geschlossenen Augen pustete er den letzten Dampf so abgefälscht in die Luft, dass er ihr Gesicht nicht traf. Und so wie der Rauch den Innenhof verhüllte war es sein sanfter ritterhafter Duktus, der sie umgab. Sein Genuss war der gleiche Ausdruck wie gestern Abend; schwerelos stand er da für den Moment. Sie nahm alles in sich auf und ging dann hinein, um ihrer Ansage mehr Ausdruck zu verleihen. Aber auch um hinter der Theke in Sicherheit zu gehen. Der Mann in schwarz hatte längst seine Augen geöffnet und war wieder in der Bar. Von ihrem Platz konnte sie sehen dass er wieder am selben Tisch saß. Eine anthrazitfarbene Jacke, die im Licht blau schimmerte, lag über dem Stuhl. Er schien sich gerade zu sammeln, vor ihm lag ein Blatt Papier, kein Tablett. Sie nahm eine Karte und ihr Erfassungsgerät und schritt an den Tisch.

Serafin blickte bereits zu ihr. Eine vorstoßende, fast kühne Neugierde lag in seinem Blick. „Möchten Sie heute wieder einen Espresso oder darf es etwas anderes von der Karte sein.“ Er nahm die Karte entgegen und Emilia konnte seine rechte Hand besser erkennen, die helle Narbe, die sich quer über den Handrücken abzeichnete. Sie war sehr markant, sah aus wie eine wilde Landschaft mit tiefen Einfurchungen auf seiner Haut. „Darf ich mit etwas anderem anfangen?“, begann Serafin, legte die Karte zur Seite und stützte sich vom Tisch mit dem Ellenbogen ab, beide Hände zusammengenommen wie zum Gebet, sein Bizeps spannte sich deutlich im schwarzen Hemd. „Sie wissen meinen Namen. Ich finde es unhöflich von mir, wenn Sie namenlos bleiben. Immerhin bin ich heute das zweite Mal da und fast ein Stammgast.“ In seiner Stimme lag etwas dreistes, lustiges. Emilia ließ sich darauf ein, mit einem breiten Lächeln und innerer Freude sagte sie „Ich heiße Emilia, hocherfreut.“ Serafin erwiderte ihre herzhafte Hart mit seinem Augen, setzte aber gleich darauf an: „Emilia, was für ein schöner Name. Ist es zuviel wenn ich Sie frage, wie ihr ganzer Name heißt? Meine Intuition sagt mir, dass sie wie ich aus der Ferne stammen. Emilia…“ Sie war überrascht von seiner Frage„Emilia Crncevic.“, ein schiefer Sing-Sang war ihr Name, vom schönen Klang des Vornamens zu einem dunklem und tiefem „Kr-Uhn-Sevitsch“. Es hatte mehr etwas von einem Fluch, als einem Zauberspruch. „Crncevic“, geübt, fast schon identisch, sprach der Mann in schwarz es aus und ergänzte: „das ist serbisch, nicht wahr?“ Emilia schluckte ob der Kenntnis von ihm. Ein weiterer Stich fuhr tief in sie hinein, weil es Erinnerung an ihre Heimat weckte. Es schnürte ihr den Hals zu, die Enge war unangenehm und eine Traurigkeit kam in ihr auf, die selbst ihre Maske kaum verbergen konnte. Serafin Blick wandte sich von ihr ab, er hielt kurz inne und verstand. Er lenkte das Gespräch um: „Emilia, wissen Sie was? Ich trinke wieder ein Espresso. Der Barista versteht etwas von seinem Handwerk und der Abend wird noch lang.“ Damit wehte er in Teilen ihre Gefühle weg und sie ging zur Espressomaschine, um dieses Mal selbst einen Kaffee für ihn zuzubereiten. Sie ließ sich Zeit, musterte ihn aus der Ferne. Eine erste Vertrautheit keimte in ihr auf, wie er sich dieses Mal mit einer anderen Garderobe zeigte. Der hohe Kragen verlieh ihm etwas sonderbares in seiner Silhouette, fremdartig. Er schien mit Bedacht zu wählen was er trug, das gefiel ihr. Dieses Mal schien er nicht zu zeichnen, sondern das Blatt Papier vor sich intensiv zu lesen. Etwas meditatives lag in ihm, wie er sich vertieft darüber beugte. Seine Hände hatte er weiterhin gefaltet und stützte sein Kinn daran ab. An seinen Fingern konnte sie zwei Ringe erkennen. Sie hatte den Espresso mit größter Mühe zubereitet und ging mit dem Gedeck aus Espresso und Wasser an den Tisch heran. Eine der Ringe war grau gehalten, der andere silber. Einer der Ringe hatte keine glatte Struktur, sondern schien graviert oder beschlagen zu sein. Es war zu fein für Emilia, sie konnte das Muster nicht entziffern. Der andere Ring war von einem kleinen weissen Edelstein verziert. Sie dachte daran, dass es ein Hochzeitsring sein könnte, doch er trug beide Ringe am jeweiligen Mittelfinger. Die Eindrücke befeuerten ihre Gedanken, die viele Konzentration machten sie unwohl, überanstrengte sie. Er wollte ihren Namen wissen, was auf ein Interesse deuten könnte; als sie ihm jetzt einen Espresso brachte, kam nur ein leises „Danke“ aus ihm, ohne seinen Blick von seinem Blatt zu nehmen. Sie hatte auf einen Erfolg gehofft, so viel Mühe hatte sie sich gegeben. Das dämpfte ihre Gefühle, empfand sie als unhöflich und strafte sie damit, dass sie sich den anderen Gästen zuwandte, Bestellungen aufnahm und abkassierte. Etwa nach einer halben Stunde ging er vor die Tür, dieses Mal zur Straßenseite. Er hatte sich seine Jacke übergezogen, deren Kragen seine Hemdspitze überdeckte, wie ein Trenchcoat wirkte. Beim Vorbeigehen zu einem anderen Gast sah sie, dass er die Tasse und das Glas ausgetrunken hatte und nahm beides zu sich. Er war mit dem Rücken zur Glasfront geneigt, der Dampf in der Luft um ihn, er rauchte. Sie nutzte den Moment, um einen Blick auf das Blatt Papier zu werfen. Sie konnte nicht widerstehen und las mit schnellen Augen und pochenden Herz:

Sieh, das ist unsere Liebe.

Unsere Hände reichen sie hin und her,

unsere Lippen bedecken sie mehr und mehr

mit Worten und Küssen sehnsuchtsschwer,

unsere Seelen grüßen sich hin und her –

wie über ein Meer – wie über ein Meer.

Diese Rose, vom Duft unserer Seelen schwer:

Sieh, das ist unsere Liebe.*

Der Text war umgeben von handschriftlichen Ergänzungen, Unterstreichungen und einer Zeichnung, die sie näher musterte, es war ein skizzenhafter Ozean, in dem sich ein Mond oder die Sonne spiegelte. Sie erschrak, als von der Seite eine Stimme ertönte: „Gefällt Ihnen der Text? Es ist ein Gedicht von Christian Morgenstern.“ Sie fühlte sich ertappt, doch Serafin nahm einfach Platz, reichte ihr das Blatt, in seiner Stimme lag keinerlei Wut. „Es ist… schön. Entschuldigung, dass ich mir ihre Sachen angesehen habe“, sagte sie und entfernte sich vom Tisch und zwar so, dass er ihre Schamröte nicht sehen konnte. Serafin schmunzelte und verstand, was los war. Doch er rief ihr hinterher, streckte den Arm zu ihr: Emilia, warten Sie. Ich möchte noch etwas trinken.“ Sie hörte es und vertröstete ihn für einen Moment. Sie ging auf die Toilette für die Bediensteten. Sie musste sich sammeln. Sie hatte allerlei sonderbare Gäste erlebt. Sonderbar hieß aber in Samirs Bar, das Gäste ausfallend werden würden, betrunken waren oder sich im schlimmsten Fall übergaben, teils in der Bar oder vor der Bar. Sie konnte sich aus Serafin keinen Reim machen. Sie fühlte sich angezogen von ihm, weil er interessant war. Sein Äußeres, aber auch seine Gesten. Er hatte mehr als eine halbe Stunde diese Zeilen betrachtet. Sie hatte den Eindruck gewonnen, er würde eine Offenbarung lesen, so fixiert waren seine Augen, ein Ausdruck von Wonne lag darauf. Jetzt hatte sie gesehen, dass es wenige Worte waren, ein Liebesgedicht – schön, für sie in allem bizarr. Er mischte ihren Alltag auf, das gefiel ihr. Die Aura die er einbrachte, die Selbstsicherheit und vielmehr doch das Rätselhafte. Das letzte Mal hatte er einen Wolf gemalt, jetzt las er Gedichte. Was würde noch folgen? Das warme wohlige Gefühl kehrte wieder in sie hinein, doch die große Unsicherheit in ihr konnte es nicht nehmen. Mit einem wirren Gefühl im Magen saß sie noch einen Moment dort, ehe sie die Tür öffnete und der Lärm der Bar zurückkam. Sie passierte den Tresen und blickte in Samirs plumpe Augen, in dem sei den ungeduldigen Ausdruck erkennten konnte. „Emilia, du weißt doch dass ich heute Inventur mache, es ist dein Job die Gäste zu bedienen. Wo warst du? Einen habe ich jetzt abkassiert und dem schrulligen Typen von gestern habe ich einen Gin on the Rocks gebracht. Das wäre dein Job gewesen.“ Sie entschuldigte sich und war wieder bei der Sache. Es verpasste ihr einen Dämpfer, dass der Mann in schwarz einen Gin trank. Sie hatte sich eingebildet, jemand wie er, dieser edelmütige Ritter, wäre frei von Lastern, zumindest vom Alkohol. Zu viele schlechte Erinnerungen hatte sie an Männer, die tranken. Sie wollte das nicht, sie wollte nicht jemanden an sich heranlassen, sich auf etwas einlassen und kam sich blauäugig vor, überhaupt so viel in das zu interpretieren, was nicht da war. Sie redete sich stur ein, er würde sein wie alle anderen Männer, steigerte sich in den Gedanken, dass Abscheu in ihr Platz nahm. Hin und wieder blickte sie zu Serafin, der inzwischen mehrere Blätter um sich gelegt hatte und sichtlich vergnügt damit war, in ein Notizbuch mit schwarzen Einband zu schreiben. Mit jedem Mal sprach ihre Stimme zu ihr, ertränke sie die Gefühl und dachte an die Onkeln, Cousins und Jungen, die für sie schlimm waren, damals. Sie wusste diese Gedanken waren eine trügerische Sackgasse und drängte sich auf, zwang sich dazu sich abzulenken, in dem sie Glas für Glas spülte, trocknete und übereifrig in den Schrank stellte. Mit aufgezwungen Emotionslosigkeit brachte sie den letzten beiden Gestern, Serafin und einer unscheinbaren Frau, Ende Vierzig, die hier und ab in Salims Bar kam, die Getränke. Der Mann in schwarz hatte ein Mineralwasser bestellt; nachdem der Gin nur angebrochen schien, vielleicht auch das Wasser der geschmolzenen Eiswürfel das Glas wieder gefüllt hatte. Das und das Mineralwasser gaben ihr etwas Hoffnung, er wäre kein Trinker. Der Rest des Abends verlief bis dahin mühelos und halbwegs gut, Emilia verspürte nicht den Drang nach einer Zigarette.

Es war 23:00 Uhr, als Serafin nach der Rechnung fragte. Emilia schien sich verkalkuliert zu haben, hatte gehofft es würde sich eine Verstrickung ergeben, in dem er sie in ein Gespräch verwickelte und sah nun, dass der letzte Akt für heute anbrach, er vielleicht nie wieder kommen würde. Dieses Mal wollte er bar zahlen, nicht mit Karte. „War alles in Ordnung für Sie, Herr do Mar?“ Serafin hatte gerade seine Geldbörse aus seiner Hosentasche geholt, die Scheine mit der Summe abgeglichen als er sie auf den Tisch legte, seine Bewegungen unterbrach und seine Augen auf ihr ruhen ließ. Sie spürte, wie seine Pupillen sich in sie gruben, intensiver Augenschlag, bevor sein Wort sie aus der Spannung rissen: „Ja, es war alles in Ordnung. Das stimmt so. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Nacht, Emilia Crncevic.“ Er sprach ihren Namen mit Bedacht und Eleganz aus, es klang so gar nicht nach Flüchen. „Das wünsche ich Ihnen auch, Herr do Mar Leñador“, wiederum klang es etwas holprig, unsicher, fast schon ulkig. Er hatte seine Sachen zusammengepackt und seinen Mantel angezogen, warf ihr einen letzten Satz zu: „Oh, das werde ich. Es ist Vollmond. Wunderbar.“, er öffnete die Tür nach außen und sagte achtlos Samir, der an der Theke die letzten Gläser spülte ein floskelhaftes „Ciao“, Samir erwiderte es mit der gleichen förmlichen Weise mechanisch. Als die Tür geschlossen war und sich Serafin mit seinen Schritten entfernte, in der Dunkelheit aufging, spottete Samir: „Was für ein Schnösel, nimmt der sich wichtig. Aber immerhin hat er dir ein gutes Trinkgeld gegeben, oder? Der steht doch auf dich, Emilia.“ Sie winkte ab und wollte verlegen nicht darauf eingehen, doch das Trinkgeld war mehr als üppig ausgefallen, machte fast den gleichen Betrag aus wie die eigentliche Summe. Emilia war wieder in den Bann gezogen, fragte sich wieder was all das sollte. Sie half Salim dabei die Bar zu schließen und verließ gegen 23:50 Uhr die Bar.

Mit einem wolligen Gefühl, als hätte sie einen Triumph erlegt, fast schon tänzelnd, ging sie mit ausgelassener Seele durch die Straßen. Von weitem konnte sich das dumpfe Rauschen der Eisenbahnen hören, als sie wieder über die Brücke ging, die sich über dem Bahnhof und den endlosen Gleisbett und Überleitungen spannte. Ihr Blick ging dieses Mal nicht über die strengen Linien, sondern zu den beiden Straßenlaternen, ihrem gelben leblosen Licht. Sie wanderte über ihnen, ließ sich blenden, sah die vielen Nachtfalter in der Höhe, die immer wieder, endlos gegen das Glas flogen, kopflos umherschwirrten. Als einer der Falter ohne Flügelschlag leblos herabstürzte, sah sie, wie viele graue und weissen Flügelpaare, hier und da unterbrochen von augenartigen Mustern, den Boden bedeckten. Ein Teppich toter Falter lag im Lichtkegel. Sie zündete sich eine Zigarette an, verschmähte mit dem Rauch diese Szenerie. Sie war doch auch nur ein dummer Schmetterling, der sich in diesem künstlichen Licht verlierte. Serafin war kein Held, nur ein Seelenstreicher der es verstand, sie zu bezirzen. Wie die anderen Männer. Hatte sie sich nicht geschworen, sich nicht wieder auf einen einzulassen, gleich der großen Misere die sie erleben musste und sie früh nach Deutschland gebracht hatte? Sie kannten ihrer beider Namen, mehr nicht. Und wenn er auf sie stehen würde, hätte er sie mehr beachtet. Sie fiel, verstärkt durch das Schauspiel der sterbenden Insekten und der Dunkelheit, die alles eintauchte, in eine innere Düsternis. Das Dröhnen eines Güterzuges, der von einem starken Windhauch begleitete wurde, ließ sie schnellen Schrittes nach Hause gehen. Sie saß in ihrem Zimmer, ihr Gesicht erhellt vom blauen Kunstlicht des Smartphones, mit monotone Augen darauf. Sie roch nach der Bar, nach draußen, verbrannten, wollte sich das alles abschaffen, doch die Müdigkeit überfiel sie plötzlich, noch angezogen.

Fortsetzung folgt

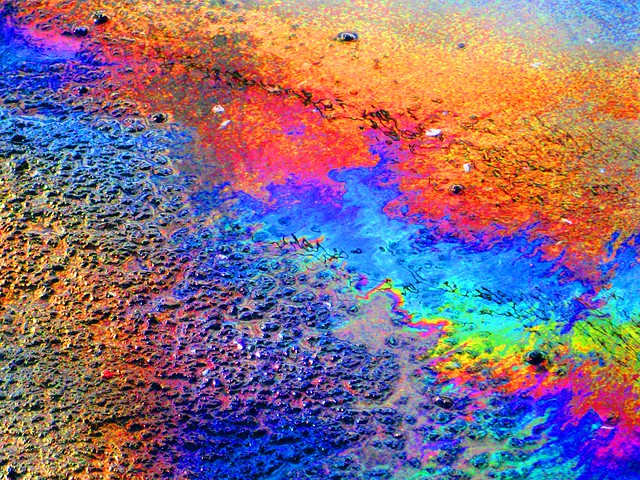

… das weiße, klare Licht des Prisma setzt sich aus vielen Farben zusammen.

… weiß ich was gebraucht wird um Wandlung und Transformation herbei zuführen

… weiß ich wieviel Dunkheit die Welt braucht um das Licht zu gebären

… suchen und finden, heben sich auf, wie so vieles

… schau dir an was bleibt

… schau genau hin wo du gebraucht wirst

… alles andere wird sich zeigen

… die Medallie hat zwei Seiten. Die Mutigen bewegen sich auf dem Rand und verbinde die Kräftebeider Seiten.